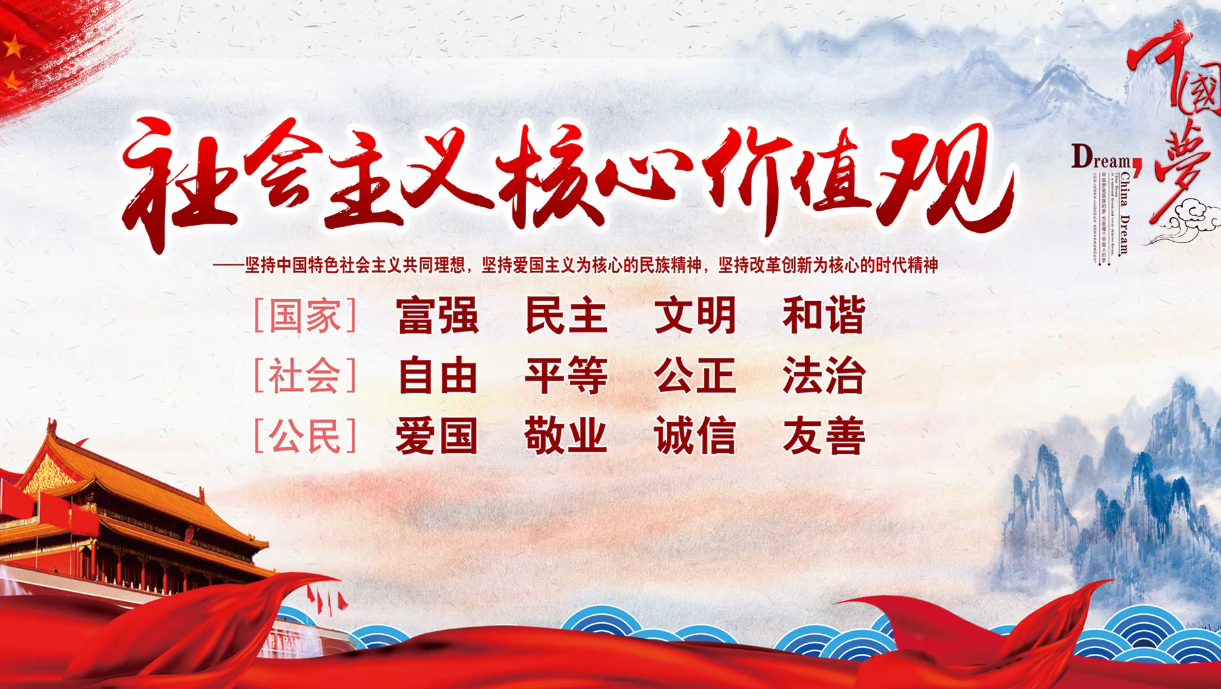

社会主义核心价值观详解

什么是社会主义核心价值观?这一重要理念于 2012 年党的十八大正式确立,是当代中国精神的集中体现。它构建了国家、社会、公民三个层面共 12 个词的价值体系框架,凝聚着全体人民的共同价值追求。

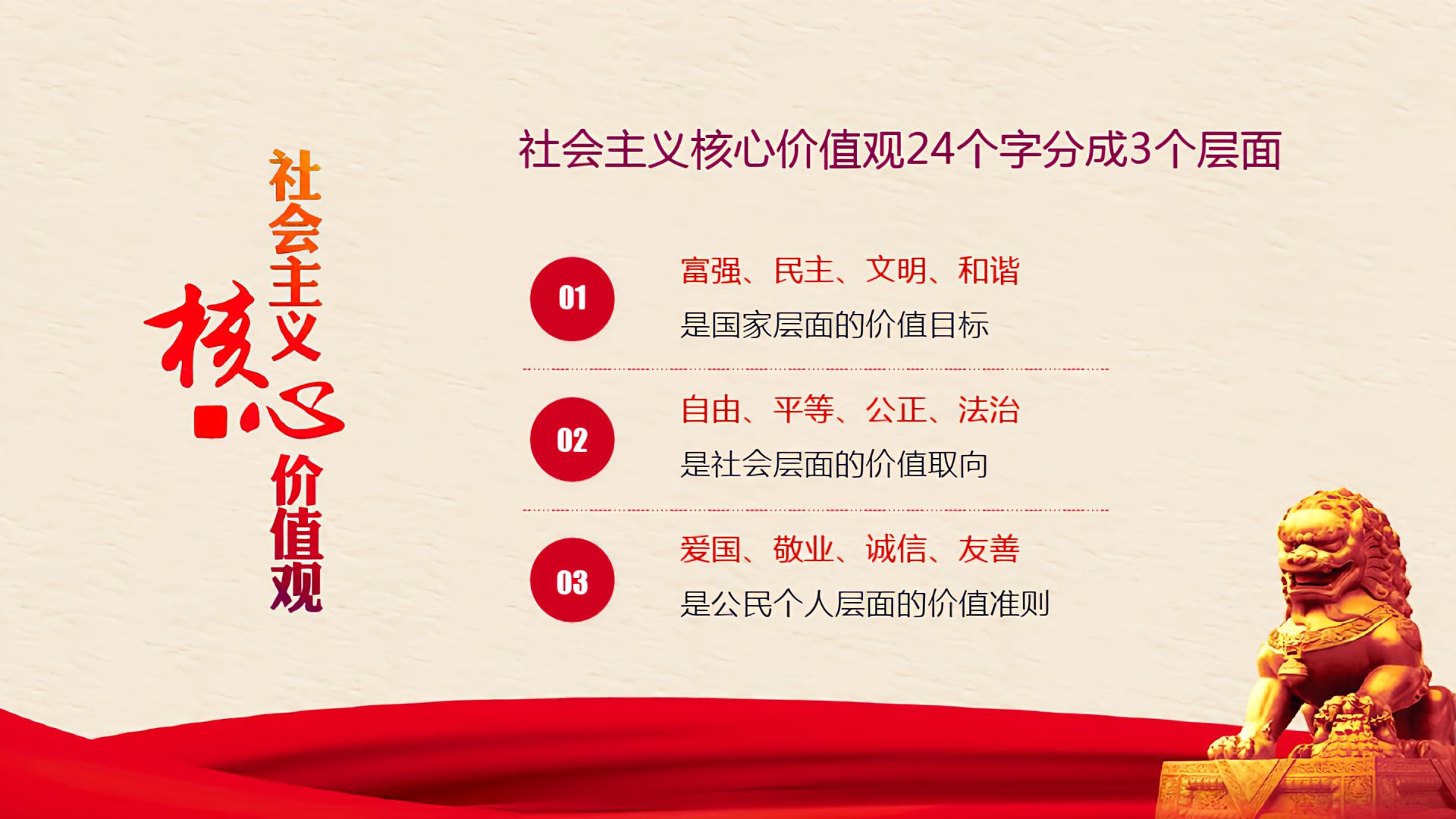

核心定位:社会主义核心价值观既是国家层面的价值目标、社会层面的价值取向,也是公民个人层面的价值准则,三者有机统一,共同构成当代中国的精神坐标。

作为引领社会思潮、凝聚民族精神的重要思想旗帜,其内涵深刻反映了中国特色社会主义的本质要求,为国家发展和民族复兴提供了强大的精神支撑。

国家层面的价值目标

富强

富强:国家发展的物质基石

富强即国家繁荣昌盛、人民生活富裕,是社会主义现代化建设的首要目标。经济上不只是GDP增长,更注重发展质量与共同富裕;科技上要突破"卡脖子"技术,实现高水平自立自强;民生改善让老百姓日子越过越红火。这既是全面建设现代化强国的底气,更是民族复兴的坚实物质基础。

小贴士:富强不是冷冰冰的数字,而是钱包鼓起来、科技强起来、生活好起来的真实感受,让每个人都能共享发展成果。

民主

民主:人民当家作主的政治保障

民主是社会主义的生命,是人民当家作主的政治体现。我国的全过程人民民主覆盖立法、决策、执行、监督等各环节,通过基层群众自治制度让群众直接参与社区治理,如居民议事会、村务公开等实践。

制度保障:人民代表大会制度作为根本政治制度,与中国共产党领导的多党合作和政治协商制度相互配合,从制度层面保障人民依法享有知情权、参与权、表达权、监督权,确保民主成为实实在在的治理实践而非形式空谈。

这种全链条、全方位、全覆盖的民主模式,既提升了国家治理效能,又通过广泛吸纳民意、汇集民智,有效维护了社会公平正义,让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实。

文明

文明:国家进步的精神旗帜

文明是社会进步的重要标志,是国家繁荣发展的精神支撑。从"五位一体"总体布局看,物质文明筑牢根基,精神文明塑造灵魂,生态文明守护家园——传承中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观、践行绿色低碳生活,共同构成文明的立体图景。"一带一路"倡议中的文明互鉴,既彰显文明古国的文化自信,又以现代文明交融塑造大国形象,凝聚起民族复兴的精神力量。

文明的三重维度:物质文明是发展基础,精神文明是价值内核,生态文明是永续保障,三者协同铸就国家进步的精神旗帜。

和谐

和谐:国家发展的稳定根基

和谐是国家长治久安、人民安居乐业的重要保障。

社会和谐体现在劳动关系协调、社区邻里互助中,民族和谐如"各民族像石榴籽一样紧紧相拥",生态和谐则以"绿水青山就是金山银山"为指引

通过社会治理创新化解矛盾、民族团结创建凝聚力量、生态文明建设守护家园,这三重和谐共同为国家发展营造稳定环境。

个人层面的价值准则

爱国

爱国:公民的立身之本

爱国是对祖国的深厚情感和责任担当,是中华民族精神的核心。它要求情感与行动相统一:情感上认同中华文化、热爱祖国山河,行动上维护国家统一和领土完整,如自觉抵制损害国家形象的言行。把爱国情、强国志、报国行统一起来,青年学生勤学苦读、科技工作者投身科研攻关,个体奋斗的涓滴之力终将汇聚成民族复兴的磅礴力量。

核心要义:爱国不是抽象口号,而是情感认同与实际行动的结合——从守护文化根脉到捍卫国家尊严,从立足岗位奋斗到投身强国实践,每个人都是民族复兴的参与者、贡献者。

敬业

敬业:职业操守的核心

敬业是指对所从事职业的热爱和尽责,是职业道德的基本要求。其核心在于

诚信

诚信:人际和谐的纽带

诚信是指诚实守信、言行一致,是立身之本、兴业之基。它既是个人品德的体现,也是社会运行的规则,实现了个人修养与社会规范的统一——在个人层面表现为不说谎、不欺诈的道德自觉,在社会层面体现为企业诚信经营、政府政务公开的制度要求。

从"一诺千金"的传统美德传承,到"失信被执行人名单"等现代信用体系建设,诚信通过构建人际信任的基石,让个人交往有底线、市场交易有秩序、社会治理有依托,最终凝聚起社会和谐稳定的强大力量。

无论是日常生活中的约定守时,还是商业合作中的契约精神,诚信都如纽带般连接起个体与社会,成为维系文明社会运转的基本准则。

友善

友善:社会温情的底色

友善是指人与人之间相互尊重、关爱互助,是社会和谐的润滑剂。其核心是尊重与互助的统一:

尊重体现在关爱弱势群体、包容不同观点;互助则表现为邻里守望相助、参与志愿服务。

在实践中,公共场合文明礼让、网络交流理性友善,这些点滴行动通过个体情感联结,共同营造出包容友爱的社会氛围。

结语

让核心价值观成为行动自觉,需深刻把握其内在逻辑:国家目标引领社会取向,社会取向规范个人准则,个人准则反哺国家发展,三者环环相扣、辩证统一。践行之路在于"内化于心、外化于行"——国家加强宣传教育筑牢思想根基,社会营造崇德向善氛围凝聚共识,个人从文明出行、诚信友善等日常小事践行担当。

每个公民都是核心价值观的承载者与传播者,让我们以坚定信仰砥砺初心,以积极行动传递正能量,共同让这二十四个字成为照亮社会前行的精神火炬。

社会层面的价值取向

自由

自由:社会活力的源泉

自由是指公民在法律范围内自主行使权利,是社会主义社会的内在要求。我国宪法保障公民的言论、出版、集会等自由,这些权利的行使需以不损害国家、社会、集体利益和他人合法权益为前提。权利与义务相统一是核心原则,例如劳动者享有职业选择自由,同时需遵守劳动纪律。这种法律框架下的自由,通过保障个体发展空间,有效激发了社会创新活力。

平等

平等:社会公平的基石

平等是公民在法律面前一律平等,享有平等的权利、机会和规则待遇。它通过三个维度守护社会公平:权利平等让每个公民依法享有选举权与被选举权等基本权利;机会平等通过教育资源均衡配置,为每个孩子铺就公平的成长之路;规则平等则明确任何组织和个人都没有超越宪法法律的特权。反歧视法破除偏见壁垒,社会保障制度兜底基本权益,这些实践让平等真正成为维护社会正义的坚实基石。

平等三要素

公正

公正:社会和谐的底线

公正是社会利益分配的合理状态,是社会主义制度的本质要求。其多维度内涵体现在:分配公正通过税收、社会保障等调节收入差距,程序公正遵循司法活动中"以事实为依据、以法律为准绳"原则,结果公正则聚焦弱势群体权益保障。

从司法责任制改革确保审判权规范运行,到乡村振兴战略缩小城乡发展差距,公正通过破解"不平衡不充分发展"问题,筑牢社会稳定的基石,让发展成果更多更公平惠及全体人民。

法治

法治:国家治理的根本保障

法治是治国理政的基本方式,更是国家长治久安的重要保障。从完善中国特色社会主义法律体系(如民法典的颁布实施)、严格规范公正文明执法与司法机关依法独立公正行使职权,到全民普法教育提升公民法治素养,法治建设全方位推进。作为全面依法治国战略的核心,它通过制度约束权力、保障公民权利,为社会运行提供刚性规范。

核心作用:法治以明确规则划定权力边界,用制度红线守护公平正义,让社会运行有章可循、公民权利有法可依,是国家治理现代化的坚实基石。